从“地雷伤人”说起

8月上旬以来,泰军多名士兵在靠近素林/四色菊一线的巡逻路上遭地雷炸伤,其中8月12日再有一人重伤——这是近几周第4起,引发泰方对柬方“新埋雷、违背《渥太华公约》”的指控;柬方则称多为历史遗留物。尽管7月底停火并启动和谈,边境仍高度脆弱。

一、停火“维持中”:ASEAN/域外见证下的加固

8月7日,马来西亚主持的非常规总边委(GBC)会议上,泰柬同意部署东盟观察员/临时观察团队,延长并加固停火框架;会后又在澜湄外长会上获得更多斡旋与背书。停火虽在,但“互信赤字”仍高。

要点:

-

观察与核查机制到位,但执行细则、通报/调查链路仍在磨合。

-

境外斡旋力量鼓励“技术性降温”,但对历史争议地段没有立即解法。

二、前线“降火但不降备”:无人机、铁丝网与阵位巩固

-

无人机频繁试探。 泰军第二军区称,在东北多府边境侦测到异常/不明无人机出没,甚至有跨越主权线情形;因此全国临时性禁飞并加强地方警备。

-

铁丝网与边防工事。 泰方继续在争议段落架设蛇腹形铁丝网/简易栅障,属“非接触式”稳控手段;社媒流传“柬军拆网、摘旗”的说法被泰军公开否认。

-

小规模摩擦可瞬时放大。 争议寺庙带(塔孟/塔莫安)此前已出现面对面对峙并惊扰游客,显示一线指挥与士兵自制力的重要性。

三、信息战与网络攻防:战线转向“屏幕与带宽”

-

网络攻击面扩大。 泰媒体集团披露在冲突高峰期遭遇数以亿计的恶意流量与入侵企图,被指与“对岸信息行动”相关;舆论场上“剪辑/拼接”的误导视频与仇恨叙事并行。

-

假讯息与宣传拉锯。 多家媒体与学者梳理:停火后,彼此仍在社媒发布“战果/受害”的互证材料,真假交织;政府部门不断辟谣与下场澄清。

四、人道与经济外溢:移工回流与边境生计

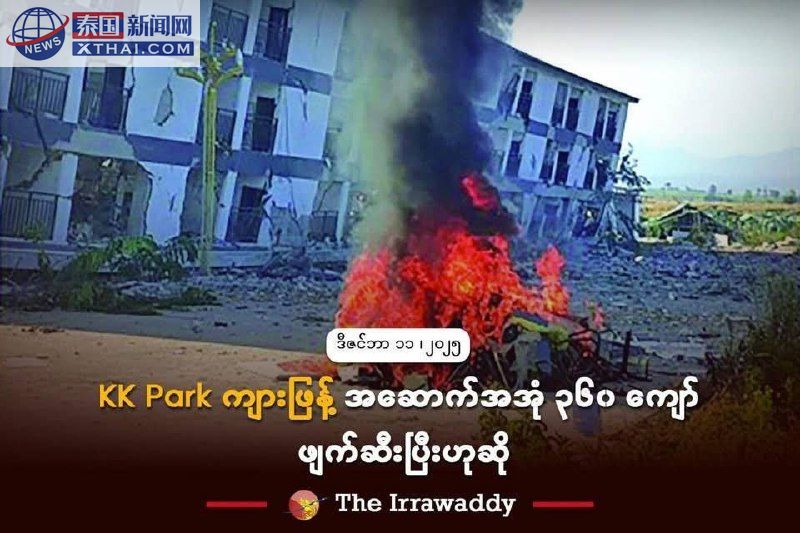

边境冲突不仅是军警之间的对峙,更直接冲击了普通人的生活。自7月底停火以来,已有超过 2万人 的柬籍劳工因担忧安全选择回国,导致泰国东北部的农场、建筑工地、加工厂出现用工荒。

边境口岸的贸易量也明显下降,据泰国商会数据,素林与柬埔寨方向的边贸额在8月上旬缩减约 15%。当地农民抱怨蔬果运不出去,价格被迫压低;跨境小商贩则几乎没有生意。更严重的是,难民潮的苗头已经出现,部分边民因害怕地雷与零星冲突,开始携家带口转移到安全区。

五、风险锚点:地雷与“擦枪走火”

地雷是整个局势的定时炸弹。士兵受伤已经让局势紧张,如果下一次是平民、儿童或跨境商人遇难,后果会非常严重。社会舆论可能瞬间被点燃,要求政府“强硬报复”;而边境巡逻部队在情绪高涨下也更容易出现误判甚至交火。一颗地雷不仅会造成直接伤亡,还可能引发“连锁反应”:外交谈判受阻、停火机制失灵,甚至让战事重新燃起。

六、未来走向:三种可能性

-

从现在的态势来看,泰柬边境有三种可能:

- 小心维持现状。 双方继续在国际社会监督下保持停火,边境虽紧张,但大体不爆发大规模战事。偶尔摩擦仍会发生,但不会失控。

- 被事故拖下水。 如果再发生严重地雷伤亡或无人机引发的冲突,民族主义情绪被点燃,可能导致前线擦枪走火,双方一旦互射,局势就会迅速恶化。

- 走向合作。 如果能把排雷、无人机管控、信息核查等问题“技术化”解决,哪怕只是从民生着手(比如共同清除农田地雷、保障边贸通畅),都有机会慢慢恢复信任。

换句话说,泰柬的边境未来可能继续“紧张但没爆炸”,也可能因为一颗地雷瞬间回到冲突,唯一能让局势好转的,就是双方愿不愿意在现实问题上坐下来合作。

七、这些不解决,停火难持久!

泰柬边境当下呈现“谈在台前、备在台后”的双轨现实:外交场上强化停火监督,前线则以无人机、铁丝网、前沿据点与密集巡逻维持“可控风险”。真正的破题点在于可核查的事实机制与共同排雷/无人机治理等“技术性互信”,否则每一次地雷伤人、每一段未经核验的视频,都会把局势拉回悬崖边。

在下一阶段,若双方能把地雷/无人机/舆论三个引爆点“技术化、制度化”处置,边境有望维持低烈度稳定;反之,事故链条仍可能让停火反复。